Città labirinto

- Michele Manigrasso

- 2 gen 2017

- Tempo di lettura: 5 min

La metafora del labirinto del mito greco, per analizzare l'urbanistica delle città contemporanee

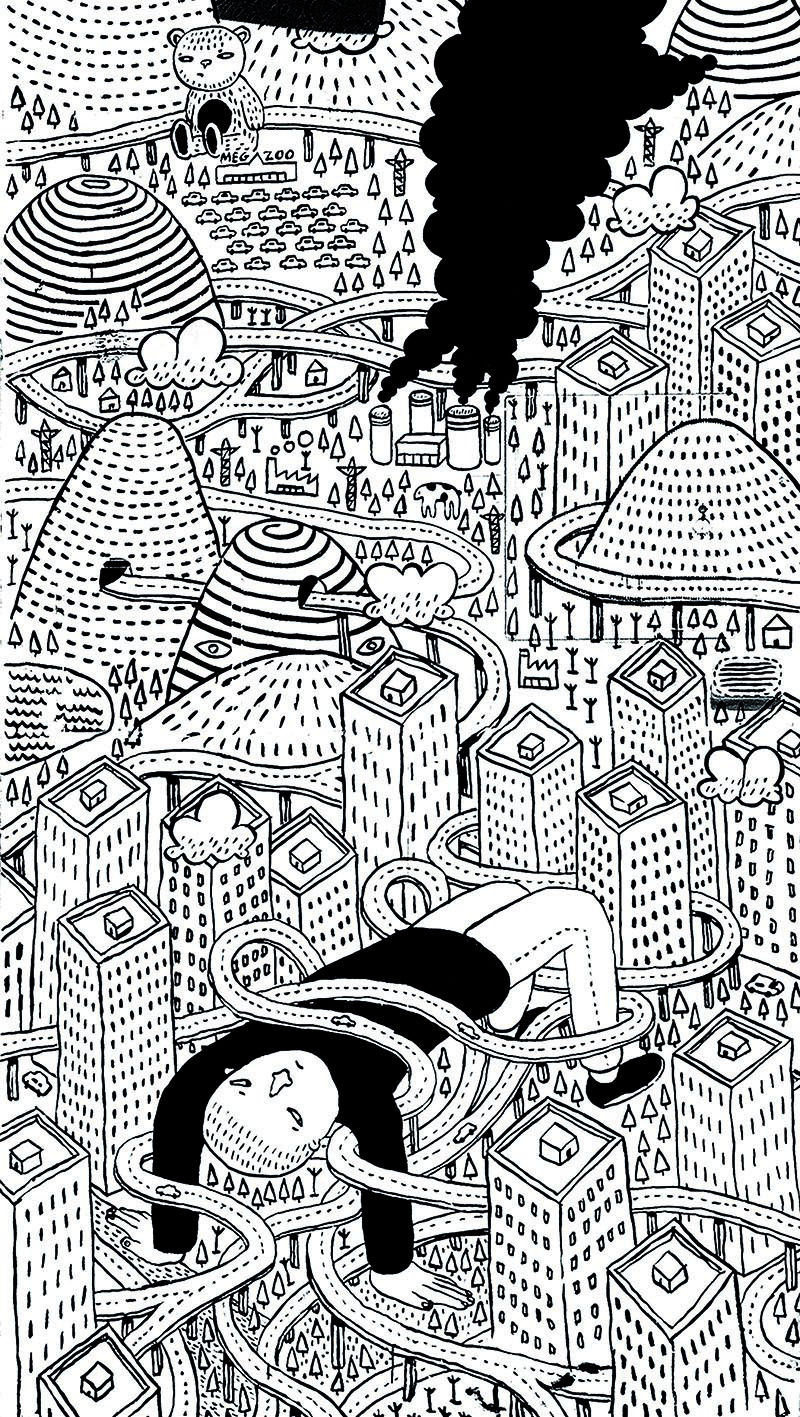

Non posso legarti, ma provo a tenerti - Millo 2012

La Città Labirinto è una prigione che ci allontana dalla nostra vera natura. Ci disorienta, ci porta in una dimensione atopica, in cui l’abitare non è più un diritto autentico e personale. Ci fa perdere coscienza dello spazio che attraversiamo. È una città che sottrae senso al camminare, tempo al pensiero; uccide il prossimo. Nel mito greco, il labirinto è una prigione da cui non si può fuggire, nell’Eneide nasconde l’entrata dell’Ade. L’arte tantrica vede nel labirinto l’aspetto mentale dello spirito. L’antico dedalo egizio, invece, rifletteva la struttura dell’universo. Il labirinto non è il risultato del caos, non è un sinonimo di disordine, ma un dispositivo, costruito ad arte per imprigionare, confondere e annientare l’avversario.

Fin dall’inizio si pone come artificio e progetto; Dedalo è ricordato come un grande architetto. Il labirinto è la prima architettura complessa che organizza un luogo circoscritto, separandolo intenzionalmente da ogni riferimento con lo spazio esterno e il contesto (Rosario Pavia, 2002). L’edificio fatto costruire da Minosse per imprigionare il Minotauro è un grande interno organizzato in un intrico di strade, incroci, in sequenze di stanze. Terminata la costruzione, Dedalo con il figlio Icaro, vi si trovarono prigionieri; per loro, l’unica via d’uscita fu il cielo.

Omero, nel descrivere lo scudo di Achille, parla di Dedalo come del creatore di un piazzale per le danze; il labirinto, prima di essere una costruzione, era probabilmente uno spazio aperto dove, attraverso il movimento della danza, ci si appropriava istintivamente del senso della vita. Il filo di Arianna, usato da Teseo per riconquistare l’uscita dopo l’uccisione del Minotauro, non era altro che una fune che consentiva ai danzatori di muoversi in sintonia, guidati da un capofila, seguendo un andamento a spirale, avanzando continuamente e sinuosamente per poi, in un punto e in un momento ben definiti, cambiare direzione e tornare indietro. Il rito danzante esprime la circolarità della vita e della morte.

Twister - Millo 2011

Il mito del labirinto accostato alla città, è più che attuale: prende l’aspetto di una strategia cartografica per condurci attraverso la complessità della città contemporanea, muoverci all'interno di essa, riconoscerne gli spazi, vincerne le paure e individuare modalità di resistenza al senso di disorientamento spaziale, liberarci dalla prigione dell’atopia. Le nuove forme dell’urbano appaiono, infatti, senza struttura, senza disegno. La città si pone come un intreccio senza centro, senza regole, […] come un dispositivo che respinge lo sguardo d’insieme, riportando costantemente l’attenzione sul luogo in cui si è” (Hubert Damisch, 1996). È questa estraniazione, questa assenza di centro e di orientamento spaziale a fare della città contemporanea un nuovo labirinto che assume caratteri più inquietanti se, nella sua opacità scorgiamo l’ombra del mostro, il male oscuro del ‘900, con la sua violenza, la sua infamia, la sua follia d’intervento.

Lo spaesamento è oggi qualcosa che non ha a che fare con un sentire passivo e neutro: lo spaesamento è la consapevolezza di non abitare più in nessun luogo. È la perdita dell’attraversamento come esperienza creativa dello spazio, come percezione delle differenze e riconoscimento dell’altro. La metropoli contemporanea, nonostante il suo ritmo accelerato, l’esplosione della comunicazione telematica e la velocità dei suoi mezzi di trasporto, nega l’attraversamento, non solo sul piano culturale, ma materialmente, impedendo il movimento, il transito, il camminare (Rosario Pavia, 2015). Le grandi infrastrutture impongono il loro dominio, il loro spazio non ha relazioni intenzionali, non è integrato nella città, nel territorio: è uno spazio derealizzato direbbe François Choay.

La dilatazione della città ha trasformato le strade in corridoi per le auto, il sottosuolo in tunnel per i collegamenti dei treni metropolitani; le arterie a scorrimento veloce tagliano la città, la separano, la frammentano; i percorsi pedonali hanno perso la loro continuità. Lo sguardo dell’uomo blasé è imprigionato, mediato dai vetri delle auto, dei treni in corsa. Forse bisogna partire proprio da qui, dal movimento lento dei corpi negato e frustrato, circoscritto e controllato nello spazio chiuso dei parchi a tema e dei centri commerciali, annullato fisicamente nell’abitacolo delle nostre auto, la più subdola e diffusa prigione che, costruendo attorno a noi un microcosmo impermeabile, ci impedisce di percepire fisicamente odori, espressioni e stati d’animo, isolando anche la nostra mente da quelle che ci circondano (Edoardo Milesi, 2016).

Partire da questa negazione e ritornare a riflettere sulla capacità di orientamento del nomade, sulla sua sapienza antica di interrogare il territorio e riconoscere nelle sue pieghe il tracciato da seguire. Si aprono nuove possibilità per la città. Il filo di Arianna è per noi una metafora che pone al progetto il tema dell’attraversamento consapevole, secondo un itinerario narrativo, un palinsesto di accadimenti spazialmente leggibile.

È un tracciato che interconnette luoghi e nodi complessi; restituisce il senso dell'orientamento e la comprensione delle strutture urbane. È quella guida che dilata il tempo, lo rende spazio, che ridona libertà di scelta, senza paure. La costruzione di uno spazio pubblico dove poter camminare, osservare, sostare, incontrare, vuol dire rompere l’opacità dell’indifferenziazione, interrogarsi sulla nostra condizione passiva che non percepisce più i conflitti e la presenza dell’altro. Significa anche riportare al centro della progettazione il corpo e la sua sensorialità. Vuol dire fare del nostro sguardo, del nostro movimento nello spazio, del nostro abitare, esperienze di libertà, autentiche perché incise nelle nostre impronte digitali, labirintiche ma uniche… capaci di testimoniare noi stessi e di dare soluzione all’enigma.L’ultima delle città del mondo che ho visitato è San Paolo.

Labirinto unico, incredibile sintesi di vita, di densità, di volumi e costruzioni accatastate le une alle altre. Questo accavallarsi di strati e sovrapposizioni rappresenta la vera identità della città, o meglio delle molte città che si avvicendano e si inseguono senza soluzione di continuità. È una città con un’energia assurda, con un’intensa attività culturale, in cui tutte le tribù urbane coesistono. La mancanza di personalità si è trasformata nella personalità della città” (Isay Weinfeld, 2009). Quando sei a San Paolo sei immerso in un groviglio di fili che tessono relazioni fisiche e immateriali di forte complessità. Tutto ti gira intorno; genti e auto, in un labirinto di colori, forme, suoni, frastuoni... caos. San Paolo è una città che ti danza intorno; sulla base, una melodia che va da sé, alla continua ricerca di un direttore d’orchestra, che stenta a salire sul podio.

Nessuno ti chiede chi sei. La città ti accoglie senza chiederti nulla, gli altri non sono altro che paesaggio. San Paolo ti accetta e ti imprigiona; non puoi far altro che arrenderti alla sua energia… e iniziare, con gli occhi rivolti al cielo, la tua personale e libera danza.

Articolo pubblicato su ArtApp 16 | LA PRIGIONE